裸鼹鼠(Heterocephalus glaber)是一种非常长寿的啮齿动物,最长寿命约为37年——比体型相近的近亲物种长约一个数量级!尽管其超长的寿命被认为是影响不同生物过程的适应组合的结果,但保护裸鼹鼠免受基因组不稳定(衰老的主要标志)的分子机制仍不清楚。

2025年10月9日,同济大学生命科学与技术学院毛志勇/蒋颖团队在Science上发表了题为“A cGAS-mediated mechanism in naked mole-rats potentiates DNA repair and delays aging”的研究文章,揭开了裸鼹鼠长寿的终极秘密。环鸟苷-磷酸腺苷-磷酸合酶(cGAS)在同源重组(HR)修复中具有负调节功能,而在啮齿动物裸鼹鼠中,该功能通过其自身cGAS的四个特定氨基酸残基改变得以逆转。这种改变使裸鼹鼠的cGAS具备更强的基因组稳定能力,能抵消细胞与器官衰老,进而延长其寿命并提升健康寿命。

裸鼹鼠cGAS功能逆转

与人和小鼠存在本质差异

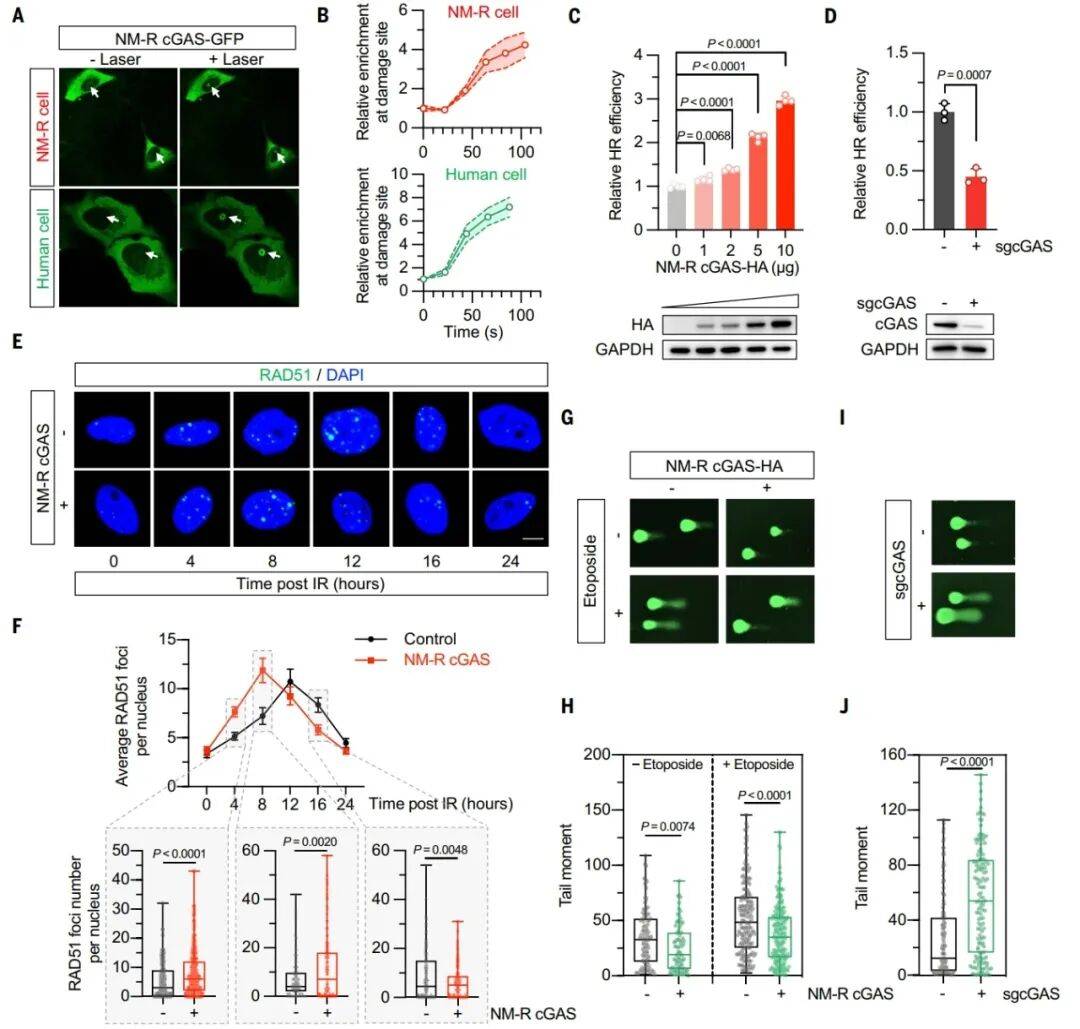

与人和小鼠cGAS相比,裸鼹鼠cGAS在DNA损伤反应中发挥作用(图1A-D)。免疫染色实验显示,裸鼹鼠cGAS过表达加速了RAD51的募集,RAD51是参与HR修复的关键重组酶(图1E-F)。彗星测定证实,裸鼹鼠cGAS增强了基因组稳定性,敲除cGAS则破坏了基因组的稳定性(图1G-H),这表明裸鼹鼠cGAS促进HR修复以稳定基因组。

图1 裸鼹鼠cGAS促进HR修复以稳定基因组

图1 裸鼹鼠cGAS促进HR修复以稳定基因组

蛋白序列关键发现

四个氨基酸改变,逆转cGAS功能

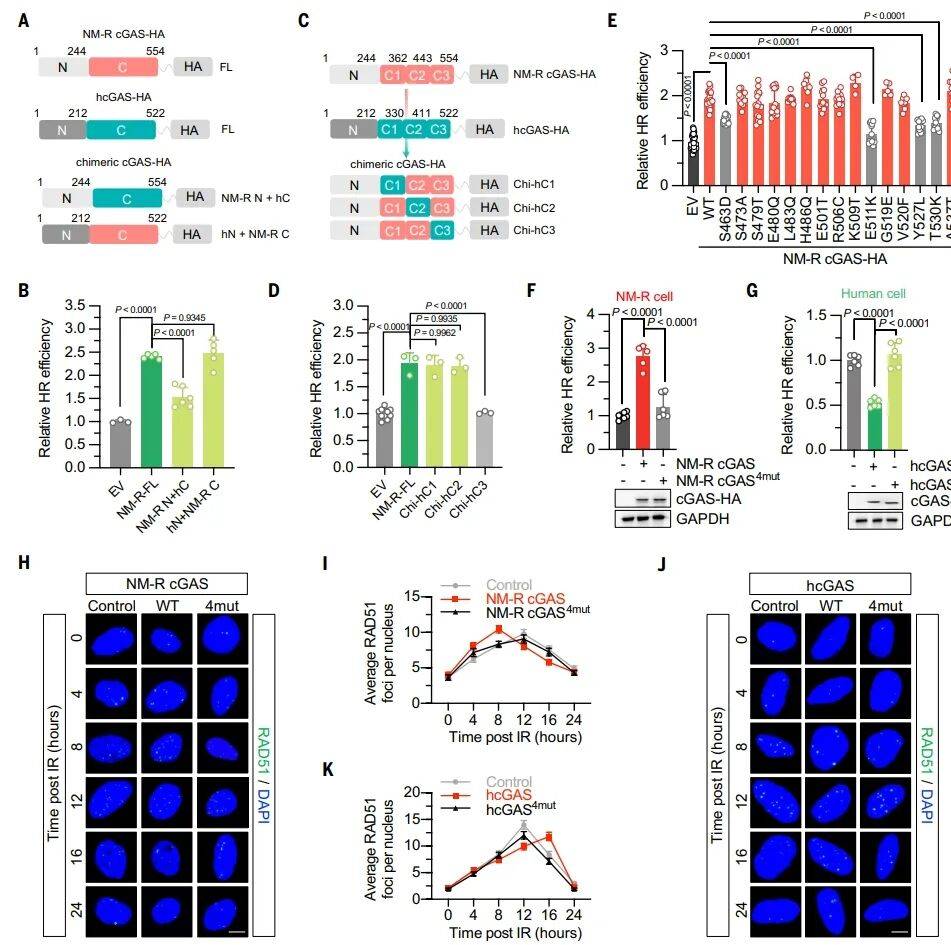

通过融合裸鼹鼠和人N和C末端产生的嵌合体,发现裸鼹鼠C末端负责其对HR的刺激作用(图2A-B)。随后,将C端结构域划分为三个子结构域,修复效率分析表明,裸鼹鼠-C3结构域(444–554)增强了HR修复(图2C-D)。进一步鉴定了四个突变,S463D,E511K,Y527L和T530K,它们部分消除了HR刺激(图2E-G)。裸鼹鼠cGAS 4-aa突变体失去了对招募RAD51的刺激作用(图2H-I),而人cGAS 4-aa突变体逆转了对RAD51募集的抑制作用(图2J-K),四个残基在调节RAD51募集中的作用是保守的。

图2 四种氨基酸介导裸鼹鼠cGAS在增强HR中的作用

图2 四种氨基酸介导裸鼹鼠cGAS在增强HR中的作用

分子机制解析

裸鼹鼠cGAS通过FANCI-RAD50通路促进HR修复

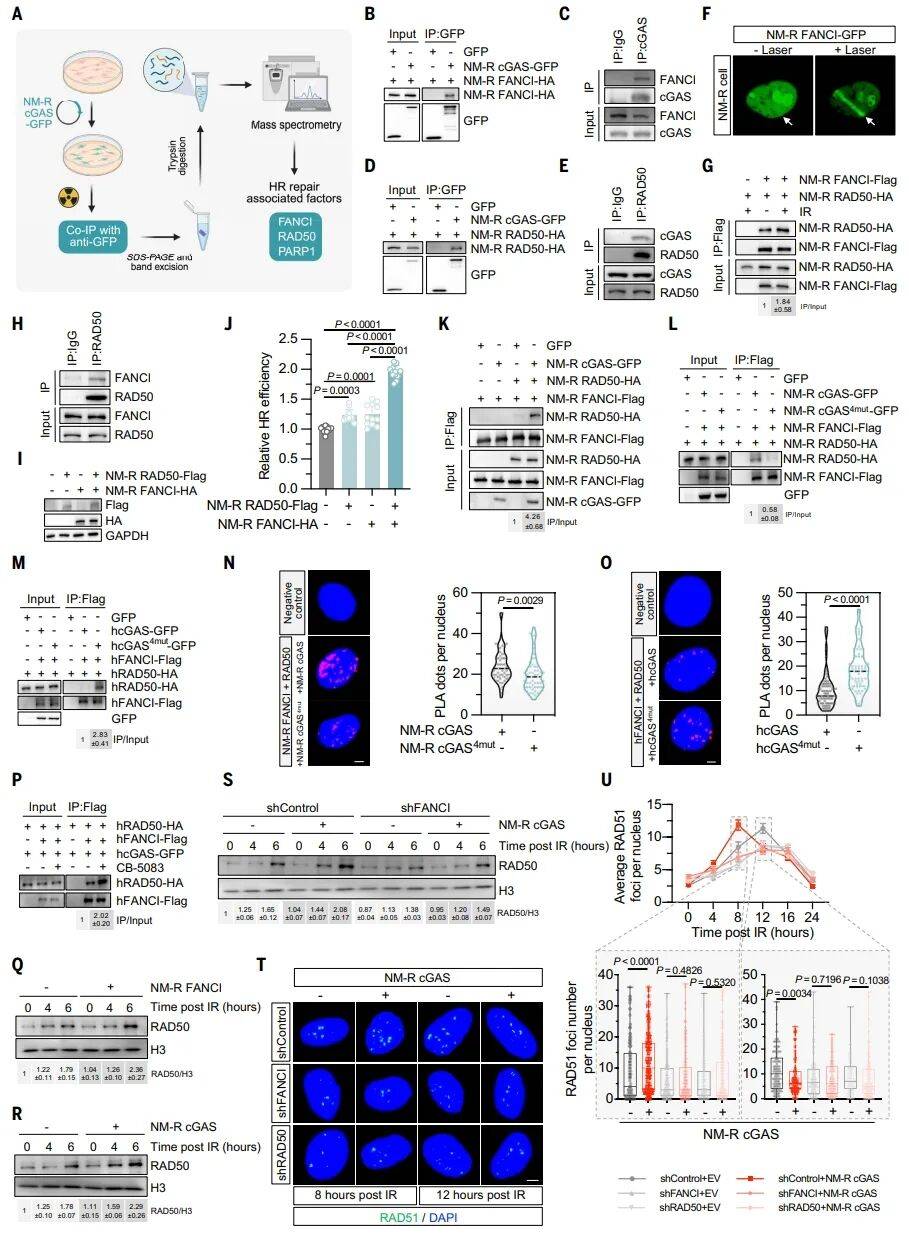

对辐照的裸鼹鼠细胞进行co-IP和质谱分析,确定了潜在的DNA修复因子作为裸鼹鼠cGAS促进HR的靶点,其中包括FANCI、RAD50和PARP1(图3A-E)。微照射实验表明,裸鼹鼠FANCI被招募到激光诱导的DSB中(图3F),且FANCI和RAD50相互作用(图3G-I),二者共同促进促进HR修复(图3J)。

RAD50与DNA的结合是DNA损伤反应中最早的事件之一,对于通过HR进行DNA修复至关重要。染色质分离实验表明,裸鼹鼠FANCI促进了DNA损伤后RAD50加载到染色质上(图3Q)。此外,裸鼹鼠-大鼠cGAS的过表达促进了RAD50向染色质的募集(图3R)。值得注意的是,耗尽FANCI消除了这种刺激作用(图3S),表明裸鼹鼠cGAS介导的RAD50募集需要FANCI。

图3 裸鼹鼠cGAS增强FANCI-RAD50相互作用,促进RAD50募集

图3 裸鼹鼠cGAS增强FANCI-RAD50相互作用,促进RAD50募集

文章小结

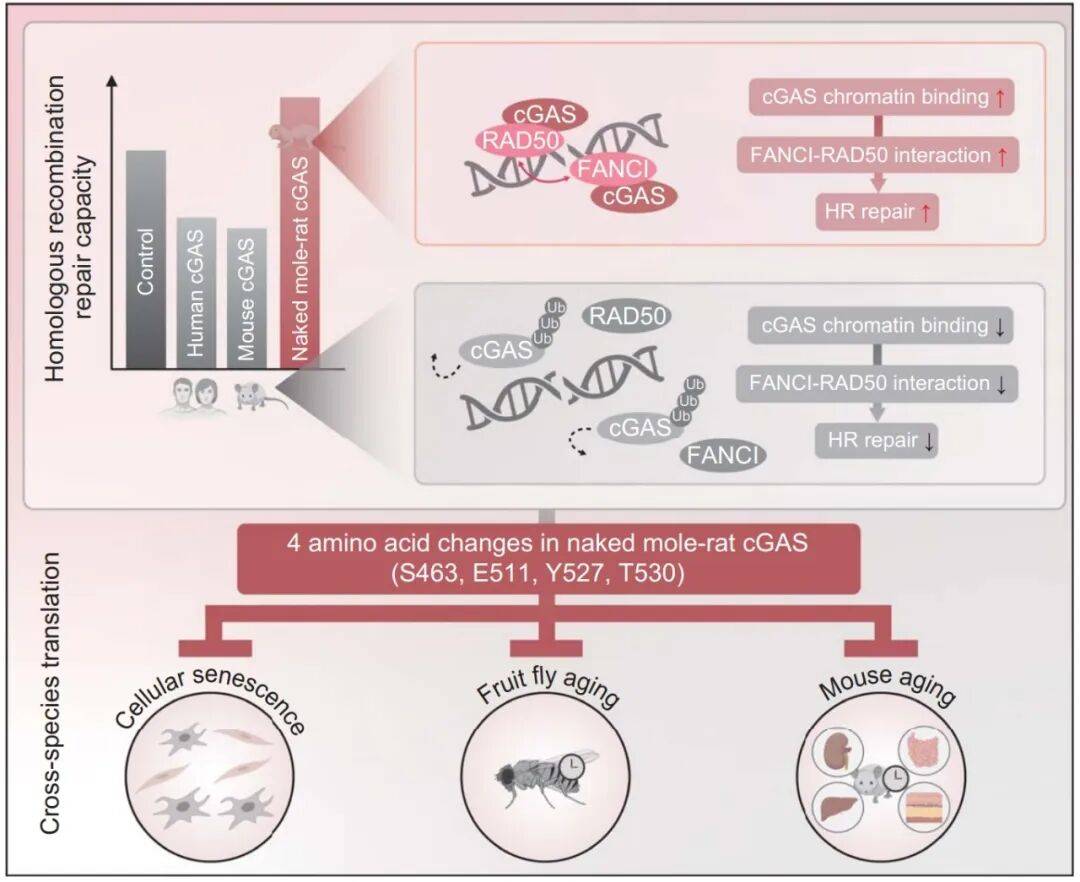

本研究首次从分子层面,揭示了裸鼹鼠进化出超长寿命的核心机制——通过cGAS蛋白中四个特定氨基酸的改变,逆转其对HR修复的负调节功能,进而增强DNA修复能力、稳定基因组、延缓衰老(图4)。

这一发现不仅为“高效DNA修复可减缓衰老进程”的理论提供了直接实验证据,更重要的是,它为人类抗衰老研究开辟了全新路径:通过靶向调控cGAS蛋白(尤其是这四个关键氨基酸位点),优化DNA修复系统,或许能成为未来延长人类健康寿命的核心干预策略。

图4 cGAS四氨基酸调节细胞衰老、组织老化和寿命

图4 cGAS四氨基酸调节细胞衰老、组织老化和寿命

拜谱小结

本次突破性研究的背后,离不开精准的分子机制解析与多组学数据支撑。拜谱生物作为国内领先的多组学技术服务公司,可提供完善成熟的蛋白质组学、修饰组学、代谢组学、转录组学等多组学产品技术服务体系,整合多组学数据进行深入挖掘分析,全面解析机制机理等,助力高分文章发表。欢迎咨询!

参考文献:

Chen Y, Chen Z, Wang H, et,al. A cGAS-mediated mechanism in naked mole-rats potentiates DNA repair and delays aging. Science. 2025 Oct 9;390(6769):eadp5056. doi: 10.1126/science.adp5056.